鲁迅先生的日常生活

我所认识的鲁迅先生,只不过占其全生涯的五分之一强,比较起许多他的老朋友,还是知道得不算多,写起来未必能周到。不过承好些朋友的督促,以为研究这时代的中国思想者,就是一饮一食,也可资参考的。为了义不容辞的责任,就拿起笔来了。然而每回谈到关于他的一切,却使我伤恸,时常眼睛被水蒸气蒙住了,以致搁起笔来。我愿意追述他,又怕追述他,更怕追述得歪曲了,丧失了我对于他的敬意。我诚然做过他的门徒,但离了学生生活之后,还是一样敬重的我的导师,我将能怎样描写我心中所愿意说的话?

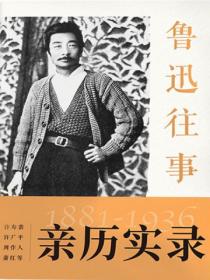

“囚首垢面而谈诗书”,这是古人的一句成语,拿来转赠给鲁迅先生,是很恰当的。我推测他的所以“囚首垢面”,不是故意惊世骇俗,老实说,还是浮奢之风不期引起他的不重皮相,不以外貌评衡一般事态,对人如此,对自己也一样。

做学生的时候,我曾正如一般顽童,边听讲边把这位满身补钉,不,满天星斗,一团漆黑,长发直竖的先生速写起来。我更很快就研究他的为什么。后来比较熟识了,我问他是不是特意做成这样的“保护色”,使人家不注意?他好像默认地笑了,这时我以为探寻到什么似的喜悦,给我猜中了罢。

其实,沉迷于自己的理想生活的人们,对于物质的注意是很相反的。有谁见过那些发明家在沉浸于学问的研求时,还时刻想到他的生活。拿表当作鸡蛋煮,和为了医学上的研究,甚至把有害生命的细菌也吞到自己肚子里做实际试验的精神贯注、不顾一切的人,不是也听到过的吗?所以鲁迅的一种寒伧之状,正不足为奇的。

另外的原因,他对于衣服极不讲究,也许是一种反感使然。据他自己说,小的时候,家人叫他穿新衣,又怕新衣弄污,势必时常监视警告,于是坐立都不自由了,是一件最不舒服的事。因此他宁可穿得坏些,布制的更好。方便的时候,譬如吃完点心糖果之类,他手边如果没有揩布,也可以很随便地往身上一揩。初到上海的时候,穿久了的蓝布夹袄破了,我买到蓝色的毛葛换做一件,做好之后,他无论如何不肯穿上身,说是滑溜溜不舒服的。没有法子,这件衣服转赠别人,从此不敢做这一类质地的衣料。直到他最后的一年,身体痩弱得很,经不起重压,特做一件丝绵的棕色湖绉长袍,但是穿不到几次,就变成临终穿在身上的尸衣,这恐怕是成人以后最讲究的一件了。

他对于幼年穿新衣的不自由给予深刻的印象,所以对于海婴的衣着,穿了之后,是不愿意叫他当心的。如果他的小手也揩在身上,那算是和父亲学样,满不在乎的,可怜就是我在旁边看到的不舒服,也不好干涉,这时完全孤立了。

孔子的“栖栖遑遑”,是为的周游列国,想做官,来达到他改革社会的理想。而鲁迅也终日“栖栖遑遑”地“席不暇暖”,却为的是人手少,要急着做的事情正多,他以一当百还嫌不够,时常说:“中国多几个像我一样的傻子就好了。”“有一百个,中国不是这样了。”所以一面自己加紧工作,一面寻求精神的战士。

有些青年是那么热切地登门求教。在北京,我所见到的他的寓所,是时常川流不息地一批去了又来一批,甚至错过了吃饭的时间来陪客的。自然这其中也许有些不过是来听听他的幽默谈话,博得轻松的一笑而去。这当然对于他是一种损害,但更不乏至诚至正地来求教。他绝不忍为了宝爱自己的光阴而拒却过,有时谈兴正浓,他反而会留你多坐一会,诚挚而又沉潜,久之意气相投,和他共鸣的精神战士,以他做轴心,而放散到四面八方的不知凡几。

因为工作繁忙和来客的不限制,鲁迅生活是起居无时的。大概在北京时平均每天到夜里十至十二时始客散。之后,如果没有什么急待准备的工作,稍稍休息,看看书,二时左右就入睡了。他并不以睡眠而以工作做主体,譬如倦了,倒在**睡两三小时,衣裳不脱,甚至盖被不用。就这样,像兵士伏在战壕休息一下一样,又像北京话的“打一个盹”,翻个身醒了,抽一支烟,起来泡杯浓清茶,有糖果点心呢,也许多少吃些,又写作了。《野草》,大部分是在这个时候产生出来的。

有时写兴正浓,放不下笔,直至东方发白,是常有的事。在《彷徨》中的《伤逝》,他是一口气写成功的。劝他休息,他就说:“写小说是不能够休息的,过了一夜,那个创造的人脾气也许会两样,写出来就不像预料的一样,甚至会相反的了。”又说:“写文章的人,生活是无法调整的,我真佩服外国作家的定出时间来,到时候了,立刻停笔做别的事,我却没有这本领。”

但是他的脾气也并非一成不变。在上海,头发也不那么长了,衣服也不一定补钉了,差不多的时候也肯抽出时间做清洁运动了。他并不过分孤行己意,有时也体谅到和他一同生活的别人。尤其留心的是不要因为他而使别人多受苦。所以,他很能觉察到我的疲倦,会催促快去休息,更抱歉他的不断工作的匆忙没有多聚谈的机会,每每赎罪似的在我睡前陪几分钟。临到我要睡下了,他总是说:“我陪你抽一支烟好吗?”“好的。”那么他会躺在旁边,很从容地谈些国家大事或友朋往来,或小孩子与家务,或文坛情形,谈得起劲,他就要求说:“我再抽一支烟好吗?”同意了他会谈得更高兴,但不争气的多是我,没有振作精神领受他的谈话,有时当作是催眠歌般不到一支烟完了,立刻睡熟了,他这时会轻轻地走开,自己去做他急待动笔的译作。

偶然也会例外,那是因为我不加检点地不知什么时候说了话,使他听到不以为然了,或者恰巧他自己有什么不痛快,在白天,人事纷繁,和友朋来往,是毫不觉得,但到夜里,两人相对的时候,他就沉默,沉默到要死。最厉害的时候,会茶烟也不吃,像大病一样,一切不闻不应,那时候我真痛苦万状。为了我的过失吗?打我骂我都可以,为什么弄到无言!如果真是轻蔑之极了,那我们可以走开,不是谁都没有勉强过谁吗?我不是伤痛我自己的遭遇,而是焦急他的自弃。他不高兴时,会半夜里喝许多酒,在我看不到的时候。更会像野兽的奶汁所喂养大的莱谟斯一样(用何凝先生的譬语),跑到空地去躺下。至少或者正如他自己所说,像受伤了的羊,跑到草地去舔干自己的伤口,走到没有人的空地方蹲着或睡倒。这些情形,我见过不止一次,我能这时候把他丢下不理吗?有一次夜饭之后,睡到黑黑的凉台地上,给三四岁的海婴寻到了,也一声不响地并排睡下,我不禁转悲为笑,而他这时倒爬起身来了。他决不是故意和我过不去,他时常说:“我们的感情算好的。”我明白他的天真。他对一切人可以不在意,但对爱人或者会更苛求。后来看到海婴的对我时常多方刁难,更懂得了为什么对最关切的人如此相待。受到社会上许多磨难的他,一有感触,会千百倍于常人的看法的。我同情他,但不知此时如何自处,向他发怒吗?那不是我所能够。向他讨饶吗?有时实在莫名其妙,而且自尊心是每个人都有的,我不知道要饶什么。抑郁,怅惘,彷徨,真想痛哭一场,然而这是弱者的行径,不愿意。就这样,沉默对沉默,至多不过一天半天,慢慢雨散云消,阳光出来了。他会解释似的说:“我这个人脾气真不好。”“因为你是先生,我多少让你些,如果是年龄相仿的对手,我不会这样的。”这是我的答话。但他马上会说:“这我知道。”

他处理他的书籍文具,似乎是比生命还着重,看看他的衣身,是不会想到这样一个相反的对照的。比如书龌龊了,急起来他会把衣袖去揩拭,手不干净,也一定洗好才翻看。书架的书,是非常之整齐,一切的文具用品,是他经手的,都有一定的位置,不许放乱。他常说:“东西要有一定的位置,拿起来便当,譬如医药瓶子,换了地方,药剂师是会犯配错药的危险的。”他处理用品,就像药房的整然有序,无论怎样忙,写完字之后,一定把桌面收理好,然后才做别的事。他的抽屉,也一样地有秩序,是不愿意人搬弄的。在北京时,他小小的寝室,经常也是会客室,怕人家随手翻乱他的书,所以爱好欣赏些的,总是藏在较不注意的地方。他更不愿意借书给人,除非万不得已,遇到来借,倒不如另买一本赠送较妥。有时送给他的丛书,为了急于把同类的包藏起来,就是我预备看时也会嫌等得太久而包起的。曹禺先生的《日出》,我就没有看完,给划然中止,好像电影正开到一半停止住了的不舒服。但是如果海婴来抢他看开的书,或翻弄他的图画书,他却从未阻止过,至多叫我在旁边帮忙照料,让他看完才收好。他对于幼小者的同情,不肯拂逆他的意志,无论在什么时候都一样,甚至对于他酷爱的书也如此。

他对于书的看重,我没有见过第二个人像他这样。比如人家送他的《小说月报》《东方杂志》等的定期刊物,他看完了之后,总是每五六册做一包,扎好,写上书名和第几期至第几期,以便检查。凡是他包过的书,那方正紧凑,拆开之后,我是再也不能照样包好的。他不但包得好,对于扎的绳子也很留意,如果是好些的书,或线装本,扎时一定拣那些有浆质棉线做的绳子,免得扎的地方日久留一条线痕。就是这扁平的棉绳,扎时也要摊平,线头的结,一定要打在书的边缘,省得将来压着一个结的痕迹。有时人们送给他的定期刊物如《文学》之类,偶然收到一本装订不大齐正的,他一定另外托人再买一本较好的换过。自己印好的书,也首先拣出两部,包好起来。这爱惜的书,我很对不起,自他死后,未能好好地整理妥存起来,不免有些污损的了。

对于线装书,他也能够拆散修理,装订完好。像《北平笺谱》的线装之外,更布包角头,遇有缺页时,都是他自己拆添完善,和原来一样齐正。而且订的双线也一定使它平行,绝不肯让其绞缠一起。有时对于太旧的古书,两头都被尘埃染黑了,他也会一手紧压,一手用浮水石把它磨干净,使之焕然一新。

洋装书如果是时常用到的,他就先包一张书皮,省得龌龊。送给我的好些新书,他更欢喜把蜡光纸给包一张封面。在北京,有时到他那里,他会把四五本自己写作和别人的著作,每本都用雪白的纸包好见赠,接到手真不知如何从心底感谢呢。

他不但书包装得好,信封也做得好,大约一些老朋友还记得收到过他亲手做的信封的。在北京时,常常看见他把寄来的比较大而质厚的信封翻转面,更有时是把一张长方纸做成一只信封,非常之齐整匀称,绝不歪斜,大小异形,用一定的方法、技巧,纯熟而又敏捷,一下子做出一批来了。既能把包裹纸改成信封,真所谓化无用为有用,更于他那时的经济条件适合。但我还不了解他的苦心,反而向他恶作剧似的讽刺,把见到的纸张都叠起来请他做信封。然而他何必多作辩解呢,只笑一笑就是了。想起来都难过,我太肤浅,类似这样的捣乱真可恶。

说到废纸做信封,我更忆起他日常生活之一的惜物。每于包裹的东西拆开之后,不但纸张摊平,放好,留待应用,而且更把绳子卷好,集在一起,预备要用的时候,可以选择其长短粗细,适当地用。自然这些无关大体的琐屑细微之极的枝叶问题,或者是毫不足道的。在一些大人先生们或洋博士之流,何尝会把这戋戋放在眼里。而他则正唯其如此,日积月累地,随时随地可省则省,留有用的金钱,做些于人于社会有益的事,不然,不管他如何大心助人,以区区收入,再不处之俭省,怎能做到他当时所愿做的呢。

有些地方他却不愿意节省,例如住房子。我们初到上海,不过两个人,平常租一层楼就够用了,而他却要独幢的三层楼,宁可让他空出些地方来,比较舒服,虽然女工倒是不用。吃的东西虽随便,但隔夜的菜是不大欢喜吃的,只有火腿他还爱吃,预备出来不一定一餐用完,那么连用几次也可以。素的菜蔬他是不大吃的,鱼也懒得吃,因为细骨头多、时间不经济,也觉得把时间用在这种地方是可惜的。照例日常以鱼肉菜蔬做主体,但这里已经有一大部分不爱用了。爱用的还有辣椒,说起来也有一段可悲的生活在里面。据他时常说起的是:当他领受他母亲的八块钱到南京求学,到了之后,款就用完了。入学之后,再没有多余的钱可以给他做御寒的棉衣,而冬天来了,砭人肌骨的寒威是那么严酷,没有法子,就开始吃辣椒取热,以至成了习惯,进而变为嗜好,因之更是损害到胃的健康的要素之一。糖也欢喜吃,但是总爱买三四角钱一磅的廉价品。在北京时,东城有一家法国点心铺,算是那时首屈一指的了,很难得的机会,他才从收到的有限的稿费里买两块钱蛋糕来吃,而且也欢喜请我们。有时我怪问他为什么刚才不拿出来请客,他却叹息地说:“你不晓得的,有些少爷真难弄,吃了有时反而会说我阔气,经常吃这样点心,不会相信我是偶然的。”这可见他的随处小心,一面我也疑心到他的过虑。但事实是:有时他知道某一位的艰困,请他们吃便饭,结果会说是他用酒食贿赂的呢,有的人就能够这样出奇,也难怪他的过虑。即使如此过虑,也还不免于谤毁的到来,所以有时他的举动,如果不是在社会上身受到多方的经验,是不大容易了解的,至少我自己觉得越过一天越加深地了解他。

人们对于他的饮酒,因为是绍兴人,有些论敌甚至画出很大的酒坛旁边就是他。其实他并不至于像刘伶一样,如果有职务要做,他第一个守时刻,绝不多饮的。他的尊人很爱吃酒,吃后时常会发酒脾气,这个印象给他很深刻,所以饮到差不多的时候,他自己就紧缩起来,无论如何劝进是无效的。但是在不高兴的时候,也会放任多饮些,例如在厦门大学,看到办教育的当局对资本家捧场,甚至认出钱办学校的人好像是父亲,教职员就像儿子的怪论,真使他气愤难平,当场给予打击。同时也豪饮起来,大约有些醉了,回到寝室,靠在躺椅上,抽着烟睡熟了,醒转来觉得热烘烘的,一看眼前一团火,身上腹部的棉袍被香烟头引着了,救熄之后,烧了七八寸直径的一大块。后来我晓得了,就作为一个根据,不放心他一个人独自跑到别的地方。

茶饮得很多的,而且一定要清茶。在北京时,他独用一只有盖的旧式茶杯,每饮一次泡一次,很浓,是我们用起来觉得有苦味的,还可以再泡一次。到了上海,改用小壶泡茶,但是稍久之后,茶的香气会失去的,如果不是工作太忙,没有时间细细品茶,他就会要求另换一壶。等到新鲜的茶来了,恰到好处的时候,他一面称赏,一面就劝我也饮一杯,因此也学会吃浓茶了。

他更爱吸烟,每天总在五十支左右。工作越忙,越是手不停烟,这时候一半吸掉,一半是烧掉的。在北京和章士钊之流的正人君子斗争,医生曾经通知过他,服药同时吸烟病不会好的,我们几个学生那时就经常做监视的工作,结果仍然未能停止,从此之后,只不过劝告减少而已。他用的烟是廉价品,遇到朋友送些好的,也不肯独用,一定分赠些给别人,共同欣赏。黑猫牌的香烟他最爱好,可惜价钱贵,难得买来吸。还有一种似香烟粗细,用烟叶做成的廉价品,吸起来似雪茄烟气味,他也爱好,但气味不好,我不欢喜,他也就不买了。偶然也吸雪茄烟,似乎并不很爱。烟灰缸却一定要深而且大,放些水,省得灰随风乱飞。烟嘴是在上海以后才经常用的,又俭省,吸到半寸长,手都拿不住才弃掉,如果那些拾香烟头的遇到他,一定没有好处,因为那一部分已经给烟油弄潮湿,不好再用了。

记不清有谁说过:鲁迅的生活,是精神胜于物质。的确的,他日常起来迟了,多在十一时许,那么午饭就吃不下了,这样一起床就开始工作,有时直至吃夜饭才用膳,也不过两三种饭菜,半杯薄酒而已。想起来却是我的罪过,不会好好地注意他的营养,到后来,好像灯油耗尽,那火光还能支持吗?

我很直白地把他的生活写出来,但并不希望我们的文坛志士因热爱他而全盘模仿。譬如因为我是他的学生,有朋友看到我对于他的一切,恰好他的爱人也是学生,于是很神气地说:“我是你的先生,我应该教你,你应当像某某一样。”又有一位听到我说过鲁迅不肯借书给人,于是他对他的爱人也如此。这未免太“那个”了。我想该大可不必的,写这篇短文的本意毫不在此。