02 敦煌·三毛之死

1991.09

“我一看你就知道,我们一伙的人来了。”

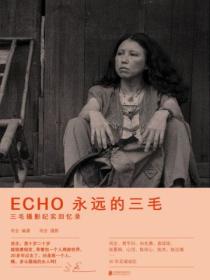

XIAO QUAN:肖全从三毛出发

1991年1月5日上午10点13分,我接到成都电视台新闻部杨冰的电话:“肖全,告诉你一个不好的消息,三毛自杀了……”

“天哪!”我此刻正在为《中国摄影家》杂志写她的图片说明。听到这消息后我惊得一身冰凉,无言、愕然。走回座位看见三毛那张她自认为是“完美无价”的照片,我什么话也说不出来,我无论如何也不愿相信这是真的。这消息太坏了!

不自觉地,我又抓起了电话机,拨通了“四川经济广播电台”。

“喂,张晓燕?你们台是不是刚播了三毛自杀的消息?”

“是吗?我没听到,你等等我马上去问。”

“肖全,是真的。今早新华社发的消息!”电话长时间没有气流通过……

晚上,我与妻子冒着严寒回家,我说:“如果可能,我真想去参加三毛的葬礼。”妻子对我说:“三毛没有葬礼,三毛只有生日。”

一句话仿佛把我从极度的悲痛中救出。

是的,三毛选择的路一定是她愿意走的路。近年来,她一直在写着她自己这本“书”,并且用心地读着它。今天,她用自己的手为这本“书”画上了句号。

三毛去世那天,我正接受采访,隔壁房间挂着背包的架子突然倒了,我心里一声咯噔,隔天听闻三毛去世的消息,我知道那是三毛给我的一种感应。那两天我很不好受。不是说好了要来找我一起去旅行的吗?“明年夏天我来找你。天太热我们去个凉快点儿的地方。你拍照片,我来写字”。我拿出她的包,心里想:既然是她想去的地方,她一定会很开心的。

可我坚信三毛还活着。我抬起头,天上又多了一颗星。

去年我在北京做了《三毛20年忆》的展览,在现场我还将三毛送我的这个背包,首次拿出来给大家分享。同时还有她给我在《撒哈拉的故事》那本书上的签名——小全:没话说得!1990年9月23日蓉城。她给我的香烟,给我的林青霞照片……

刚刚我从北京798的布鲁姆画廊赶到机场,正在等飞机回成都。我的行李今天多了一个既熟悉又陌生的包,21年来我还是第一次背着它旅行。这就是我在成都拍三毛时,她送给我的包。

去年初夏,三毛的朋友陈达镇到深圳与我见面。他又带了三毛许多宝贝得意地秀给我看。其中一张三毛用过的地图,让我惊讶。这是三毛亲手画的她在中国大陆旅行的路线图。从她的这张地图上,我能看到三毛对旅行的态度,对每次旅行的重视和珍惜。我这些年来也去了不少国家,我也喜欢买当地的地图,可我往往是去了一个地方,激动一阵又很快被新的刺激所代替。

三毛应该更加忙碌,可她的地图画得一丝不苟。我为什么会吃惊,因为她画得近似于飞行员手里的地图。

现在我正在10000米的空中写作,我曾经在海军某航空兵部队服役,在天上飞了4年。我在19岁的年龄就走南闯北了。也许正是因为四处游走,我的身体里被嵌入了某种信息,以至于当我与三毛一见面她就说:“我一看你就知道,我们一伙的人来了。”

我至今也没有搞明白,我这一生怎么会与三毛结缘,这次在北京参加杨澜的节目,我就对她讲:“我与身边的杨丽萍认识,是因为三毛。那本《天堂之鸟》让丽萍找到了我。她要让我为她拍照片,为什么她如此确定我就是她信赖的摄影师?前年在我为她做的个展上,她对媒体说:‘我老了会躲起来不见你们,但肖全不一样,七老八十的时候我只让肖全给我拍照片。’”那天,杨丽萍谈了很多对三毛的感受。她说:“我完全理解三毛。她非常真实,非常不容易,并且很勇敢,她的一生都是自己在做决定。”我与三毛和杨丽萍的故事,看来要一直说下去了。我的好朋友曾哥对我说:“肖哥,第一个成就你的女人是三毛,第二个是杨丽萍。”

飞机正往西南方向飞去,天已经黑了。月亮像一把弯刀笑得合不拢嘴。金色的一抹光芒还挂在天际,那是神奇的太阳,它正在照亮地球的另一面。此刻,非洲的居民正为它顶礼。2008年我去了津巴布韦,我在那里想象过三毛在撒哈拉的精彩画面。三毛为什么会喜欢非洲?我最近看了一部纪录片,那里是人类的发源地,7万年前一少部分人勇敢地离开,到了欧洲……那里有人类祖先的味道。

今天(2012年),我把三毛在成都的展览名字改了叫作:生命·旅行——从三毛出发。

去年(2011年)我在北京做这批作品时,看到照片从机器中慢慢滑出。我突然意识到一个问题:当我拍完三毛,我辞去了工作去拍杨丽萍,成为一个靠拍照片养活自己的职业摄影师,我6年的两人生活又变成一个人。这些年四处游走,今天我的心还是在路上漂泊。

在成都与三毛相处的那三天,我隐隐约约能感到三毛深藏在心里的孤独。她仍然在寻找能与她相伴的灵魂。三毛离去之后,我很快读到她的一篇《敦煌记》,虽然我不像多数“三毛迷”通读她所有的文字,可我明白这是三毛一生中极为重要的一篇作品。那时我读起来还比较吃力,一个刚刚30出头的人,他的经历和感受还远远不够。

2011年6月26日在北京,中国现代文学馆收藏了由三毛家人提供的三毛的手稿,并且举行了“永远的三毛”研讨会。三毛的姐姐陈田心、小弟陈杰以及三毛的好友从海峡对面来与我们相聚。那天,我跟大家分享了我与三毛在成都相识的故事,以及我刚从敦煌回来对《敦煌记》的感受。晚上喝酒我对陈杰说:“有人曾告诉我,三毛在天上过得很好,她在很远很远的地方。”陈杰大喜,那天我们开心极了。陈杰握着我的手说:“肖全,你是我姐姐的恩人啊,三毛一生中最好的照片是你拍的。你到台湾来一定要找我。”陈杰的话感动了我一个晚上。

三毛的不辞而别,令世人惊诧。去年6月我重又拿出《敦煌记》,我再次被那些精彩的文字所吸引。其中有两个句子这样写道:“明天是我的大日子,我将要面对千年的洞窟和壁画了。我的生命走到这里已经接近尽头,我不知道日后还有什么权利要求更多。”我放下书,当即决定我要再去敦煌。我要去感受三毛为什么会在她“飞走”的前6个月,对生命发出这样的感叹。

快到敦煌的上空我在想:三毛一生去过50多个国家,中国大陆也去了不少地方,为什么她独独会那么执着于敦煌?当看见沙漠的时候,她激动地说这是她的家,这是她埋骨的地方。她还强调除了莫高窟里面的东西,更重要的是灵魂深处的生命密码。难道她在对我们透露什么吗?

三毛那天要求一个人待在洞子里。她仆伏在弥勒菩萨的佛像前,泪流满面。再抬起头,“菩萨脸上大放光明灿烂,眼神无比慈爱,我感应到菩萨将左手移到我的头上来轻轻抚过”。菩萨问她:“你为什么哭?”她答:“苦海无边。”“你悟了吗?”菩萨又问,她不肯作答。在那里待了多久,她也不知道。前世今生仿佛一一掠过。

我连续两个下午,在三毛当年指认为家的沙漠里独自游玩。我的视线里看不见一个人影,有个大和尚曾说过,一粒沙里也有宇宙的信息。我像一个放学后贪玩的小学生,拣漂亮的石头,烈日下做瑜伽。我抬起头,白云在蓝天里活像一只天堂鸟,它正在俯瞰大地。我坐在地上哈哈地大笑起来,一道神秘的“电流”从头顶穿出脚底,我开始沾沾自喜。

这大概是我第一次面对黄土,去怀念一个友人。

第二天上午,我在飞机上拍到一张好照片,这不是“天堂之鸟”在回望人世间的主观镜头吗?

两个月后,我去了台湾。这是我多年的梦想。三毛的家人和朋友热情地款待了我。他们带我去看三毛曾住过的家,爱去的咖啡馆。可是我印象最深的却是三毛曾读过的“北女一中”,三毛在那里被老师体罚羞辱后,她毅然做出决定:这个书不能念了。她的心已经打开,从此通向了自由辽阔的天地。

从三毛出发,有的人是阅读三毛后,从自己的心里出发;有的是听了三毛的故事,种下了去闯**世界的念头。而我应该是不知不觉地拿起照相机,满世界地闯**。用照相机来写作,来描述这个世界。

如果三毛要看到我现在的照片和状态,她一定会微笑的。生命本来就是一次旅行,无论是在天上还是地面。甚至连同我们住的地球,周围的星空都是如此。

7月在成都那特画廊的展览,让我有不少期待。这是我出生长大的地方,是我最早拿起照相机给人拍照的地方。我人生中许多重大的体验,都是在这里完成的。这是一个温和的港湾,也是我不断出发的地方。

2012年7月16日

三毛赠予我的一盒香烟,我将它分给了其他朋友,如今还剩下一根,仍被我保存着。

林青霞曾赠予三毛两百张左右的照片,希望能通过三毛将这些照片送给她在大陆的粉丝。我当时心想,林青霞既是三毛剧本作品《滚滚红尘》中的主角,又是个大美人,于是便向三毛要了张照片,这是照片背后的签名。

三毛给我的名片

陈达镇给了我一件三毛穿过的衣服和一个三毛用过的打火机。我很想把打火机也带回大陆,可是做不到,无奈我只好给它拍一张照片,没想到20年过去了,三毛的“火焰”依旧。(2011年8月21日)

陈杰兄送给我的书(2018年10月重庆)

三毛给我的签名书

三毛给我的签名,写于《撒哈拉的故事》的目录页。

陈达镇从台北带来的三毛的发夹(2015年成都)

陈达镇给我的三毛花布(2015年成都)

1993年陈达镇寄给我的信(蝴蝶邮票是她的)

陈达镇带来的“三毛逝世20周年”报纸(2012年深圳)

陈达镇的信中,说他在三毛家中发现了我与三毛的合影,这张照片被置放在三毛最喜欢的黄玫瑰中。

陈达镇送给我的三毛照片

我深圳家里的三毛作品

三毛送给我的旅行包(在深圳家里)

莫高窟第275窟交脚弥勒

致贾平凹的信

平凹先生:

现在时刻是公元一九九一年一月一日清晨两点。下雨了。今年开笔的头一封信,写给您:我心极喜爱的大师。恭恭敬敬的。感谢您的这支笔,带给读者如我,许多个不睡的夜。虽然只看过两本您的大作,《天狗》与《浮躁》,可是反反复复,也看了快二十遍以上,等于四十本书了。在当代中国作家中,与您的文笔最有感应,看到后来,看成了某种孤寂。一生酷爱读书,是个读书的人,只可惜很少有朋友能够讲讲这方面的心得。读您的书,内心寂寞尤甚,没有功力的人看您的书,要看走样的。在台湾,有一个女朋友,她拿了您的书去看,而且肯跟我讨论,但她看书不深入,能够抓捉一些味道,我也没有选择的只有跟这位朋友讲讲“天狗”。这一年来,内心积压着一种苦闷,它不来自我个人生活,而是因为认识了您的书本。在大陆,会有人搭我的话,说:“贾平凹是好呀!”我盯住人看,追问:“怎么好法?”人说不上来,我就再一次把自己闷死。看您书的人等闲看看,我不开心。平凹先生,您是大师级的作家,看了您的小说之后,我胸口闷住已有很久,这种情形,在看《红楼梦》,看张爱玲时也出现过,但他们仍不那么“对位”,直到有一次在香港有人讲起大陆作家群,其中提到您的名字。一口气买了十数位的,一位一位拜读,到您的书出现,方才松了口气,想长啸起来。对了,是一位大师。一颗巨星的诞生,就是如此。我没有看走眼。以后就凭那两本手边的书,一天四五小时的读您。要不是您的赠书来了,可能一辈子没有动机写出这样的信。就算现在写出来,想这份感觉——由您书中获得的,也是经过了我个人读书历程的“再创造”,即使面对的是作者您本人,我的被封闭感仍然如旧,但有一点也许我们是可以沟通的,那就是:您的作品实在太深刻。不是背景取材问题:是您本身的灵魂。今天阅读三个人的作品,在二十次以上,一位是曹禺,一位是张爱玲,一位是您。深深感谢。没有说一句客套的话,您所赠给我的重礼,今生今世当好好保存、珍爱,是我极为看重的书籍。不寄我的书给您,原因很简单,相比之下,三毛的作品是写给一般人看的,贾平凹的著作,是写给三毛这种真正以一生的时光来阅读的人看的。我的书,不上您的书架,除非是友谊而不是文字。台湾有位作家,叫作“七等生”,他的书不销,但极为独特,如果您想看他,我很乐于介绍您这些书。想我们都是书痴,昨日翻看您的“自选集”,看到您的散文部分,一时里有些惊吓。原先看您的小说,作者是躲在幕后的,散文是生活的部分,作者没有窗帘可挡,我轻轻地翻了数页。合上了书,有些想退的感觉。散文是那么直接,更明显的真诚,令人不舍一下子进入作者的家园,那不是“黑氏”的生活告白,那是您的。今晨我再去读。以后会再读,再念,将来再将感想告诉您。先念了三遍“观察”(人道与文道杂说之二)。四月(一九九○年)底在西安下了飞机,站在外面那大广场上发呆,想,贾平凹就住在这个城市里,心里有着一份巨大的茫然,抽了几支烟,在冷空气中看烟慢慢散去,而后我走了,若有所失的一种举步。吃了止痛药才写这封信的,后天将住院开刀去了,一时里没法出远门,没法工作起码一年,有不大好的病。如果身子不那么累了,也许四五个月可以来西安,看看您吗?倒不必陪了游玩,只想跟您讲讲我心目中所知所感的当代大师——贾平凹。用了最宝爱的毛边纸给您写信,此地信纸太白。这种纸台北不好买了,我存放着的。我地址在信封上。您的故乡,成了我的“梦魅”。

商州不存在的三毛敬上

在敦煌莫高窟的鸣沙山,我抬头看见一片云,在蓝天里自由自在地飞翔。怎么像“天堂之鸟”。我想起三毛在《敦煌记》里的一句话:“那真正的神秘感应,不在莫高窟,自己本身灵魂深处的密码,才是开启它的钥匙。”(2011年6月22日,敦煌)

JIA PING WA:贾平凹哭三毛

三毛死了。我与三毛并不相识,但在将要相识的时候三毛死了。三毛托人带来口信嘱我寄几本我的新书给她。我刚刚将书寄去的时候,三毛死了。我邀请她来西安,陪她随心所欲地在黄土地上逛逛,信函她还未收到,三毛死了。三毛的死,对我是太突然了,我想三毛对于她的死也一定是突然,但是,就这么突然地三毛死了,死了。

人活着是多么的不容易,人死灯灭却这样快捷吗?

三毛不是美女,一个高挑着身子,披着长发,携了书和笔漫游世界的形象,年轻的、坚强而又孤独的三毛对于大陆年轻人的魅力,任何局外人作任何想象来估价都是不过分的。许多年里,到处逢人说三毛,我就是那其中的读者,艺术靠征服而存在,我企羡着三毛这位真正的作家。夜半的孤灯下,我常常翻开她的书,瞧着那一张似乎很苦的脸,作想她毕竟是海峡那边的女子,远在天边,我是无缘等待得到相识面谈的。可我怎么也没有想到,一九九○年十二月十五日,我从乡下返回西安的当天,蓦然发现了《陕西日报》上署名孙聪先生的一篇《三毛谈陕西》的文章。三毛竟然来过陕西?我却一点不知道!将那文章读下去,文章的后半部分几乎全写到了我。

三毛说:“我特别喜欢读陕西作家贾平凹的书。”她还专门告我普通话念凹为凹(āo),但我听北方人都念凹(wā),这样亲切,所以我一直也念平凹(wā )。她告诉我:“在台湾只看到了平凹的两本书,一本是《天狗》,一本是《浮躁》,我看第一篇时就非常喜欢,连看了三遍,每个标点我都研究,太有意思了,他用词很怪可很有味,每次看完我都要流泪。眼睛都要看瞎了。他写的商州人很好。这两本书我都快看烂了。你转告他,他的作品很深沉,我非常喜欢,今后有新书就寄我一本。我很崇拜他,他是当代最好的作家,当然这只是我个人的看法。他的书写得很好,看许多书都没像看他的书这样连看几遍,有空就看,有时我就看平凹的照片,研究他,他脑子里的东西太多了……大陆除了平凹的作品外,还爱读张贤亮和钟阿城的作品……”

读罢这篇文章,我并不敢以三毛的评价而扬扬得意,但对于她一个台湾人,对于她一个声名远震的作家,我感动着她的真诚直率和坦**,为能得到她的理解而高兴。也就在第二天,孙聪先生打问到了我的住址赶来,我才知道他是省电台的记者,于一九九○年的十月在杭州花家山宾馆开会,偶尔在那里见到了三毛,这篇文章就是那次见面的谈话记录。孙聪先生详细地给我说了三毛让他带给我的话,说三毛到西安时很想找我,但又没有找,认为“从他的作品来看他很有意思,隔着山去看,他更有神秘感,如果见了面就没意思了,但我一定要拜访他”。说是明年或者后年,她要以私人的名义来西安,问我愿不愿给她借一辆旧自行车,陪她到商州走动。又说她在大陆几个城市寻我的别的作品,但没寻到,希望我寄她几本,她一定将书钱邮来。并开玩笑地对孙聪说:“我去找平凹,他的太太不会吃醋吧?会烧菜吗?”还送我一张名片,上边用钢笔写了:“平凹先生,您的忠实读者三毛。”于是,送走了孙聪,我便包扎了四本书去邮局,且复了信,说盼望她明年来西安,只要她肯冒险,不怕苦,不怕狼,能吃下粗饭,敢不卫生,我们就一块骑旧车子去一般人不去的地方逛逛,吃地方小吃,看地方戏曲,参加婚丧嫁娶的活动,了解社会最基层的人事。这书和信是十二月十六日寄走的。我等待着三毛的回音,等了二十天,我看到了报纸上的消息:三毛在两天前自杀身亡了。

当时我们接触不是很多,她的去世对我来说很悲痛。2000年,我为了写一本书,从西安出发到新疆,经过鸣沙山,那儿有三毛的衣冠冢。当时我去那儿找的时候没有找到,但感觉她就在某处地方埋着——她的衣冠冢上没有做任何标志,这也符合她的性格。我们几个人都觉得她就在这里,于是我们向她敬了几支烟,香烟燃烧得非常快,而且有几只小蜘蛛从远处飞快爬过来,爬到香烟下边。因为在沙漠上,看到那些小蜘蛛,我们觉得很惊奇。那是一个很奇特的场景。当时我们拿着照相机、摄像机把它们拍下来。我在沙堆上写了“怀念三毛”。感觉她应该在这个地方埋着。有种心灵感应。

(贾平凹)

三毛死了,死于自杀。她为什么自杀?是她完全理解了人生,是她完成了她活着要贡献的那一份艺术,是太孤独,还是别的原因,我无法了解。作为一个热爱着她的读者,我无限悲痛。我遗憾的是我们刚刚要结识,她竟死了,我们之间相识的缘分只能是在这一种神秘的境界中吗?

三毛死了,消息见报的当天下午,我收到了许多人给我的电话,第一句都是:“你知道吗,三毛死了!”接着就沉默不语,然后差不多要说:“她是你的一位知音,她死了……”这些人都是看到了《陕西日报》上的那篇文章而向我打电话的。以后的这些天,但凡见到熟人,都这么给我说三毛,似乎三毛真是我的什么亲戚关系而来安慰我。我真诚地感谢着这些热爱三毛的读者,我为他们来向我表达对三毛死的痛惜感到荣幸,但我,一个人静静地坐下来的时候就发呆,内心一片悲哀。我并没有见过三毛,几个晚上都似乎梦见到一个高高的披着长发的女人,醒来思忆着梦的境界,不禁就想到了那一幅《洛神图》古画。但有时硬是不相信三毛会死,或许一切都是讹传,说不定某一日三毛真的就再来到了西安。可是,可是,所有的报纸、广播都在报道三毛死了,在街上走,随时可听见有人在议论三毛的死,是的,她是真死了。我只好对着报纸上的消息思念这位天才的作家,默默地祝愿她的灵魂上天列入仙班。

三毛是死了,不死的是她的书,是她的魅力。她以她的作品和她的人生创造着一个强刺激的三毛,强刺激的三毛的自杀更丰富着一个使人永远不能忘记的作家。

1991年1月7日

JIA PING WA:贾平凹再哭三毛

我只说您永远也收不到我的那封信了,可怎么也没有想到您的信竟能邮来,就在您死后的第十一天里。今天的早晨,天格外冷,但太阳很红,我从医院看了病返回机关,同事们就叫着我叫喊:“三毛来信啦!三毛给你来信啦!”这是一批您的崇拜者,自您死后,他们一直浸沉于痛惜之中,这样的话我全然以为是一种幻想。但禁不住还在问:“是真的吗,你们怎么知道?”他们就告诉说俊芳十点钟收到的(俊芳是我的妻子,我们同在市文联工作),她一看到信来自台湾,地址最后署一个“陈”字,立即知道这是您的信就拆开了,她想看又不敢看,“啊”地叫了一下,眼泪先流下来了,大家全都双手抖动着读完了信,就让俊芳赶快去街上复印,以免将原件弄脏弄坏了。听了这话我就往俊芳的办公室跑,俊芳从街上还没有回来,我只急得在门口打转。十多分钟后她回来了,眼睛红红的,脸色铁青,一见我便哽咽起来:“她是收到您的信了……”

收到了,是收到了,三毛,您总算在临死之前接收了一个热爱着您的忠实读者的问候!可是,当我亲手捧着您的信,我脑子里刹那间一片空白呀!清醒了过来,我感觉到是您来了,您就站在我的面前,您就充满在所有的空气里。

这信是您一月一日夜里两点写的,您说您“后天将住院开刀去了”,据报上登载,您是三日入院的,那么您是以一九九○年最后的晚上算起的,四日的凌晨两点您就去世了。这封信您是什么时候发出的呢,是一九九一年的一月一日白天休息起来后,还是在三日的去医院的路上?这是您给我的第一封信,也是给我的最后一封信,更是您四十八年里最后的一次笔墨,您竟在临死的时候没有忘记给我回信,您一定是要惦念着这封信的,那亡魂会护送着这封信到西安来了吧!

前几天,我流着泪水写了《哭三毛》一文,后悔着我给您的信太迟,没能收到,我们只能是有一份在朦胧中结识的缘分。写好后停也没停就跑邮局,我把它寄给了上海的《文汇报》,因为我认识《文汇报》的肖宜先生,害怕投递别的报纸因不认识编辑而误了见报时间,不能及时将我对您的痛惜、思念和一份深深的挚爱献给您。可是昨日收到《文汇报》另一位朋友的谈及别的内容的信件,竟发现我寄肖宜先生的信址写错了,《文汇报》的新址是虎丘路,我写的是原址圆明园路。我好恨我自己呀,以为那悼文肖先生是收不到了,就是收到,也不知要转多少地方费多少天日,今日正考虑怎么个补救法,您的信竟来了,您并不是没有收到我的信,您是在收到了我的信后当晚就写回信来了!

读着您的信,我的心在**着,一月一日那是怎样的长夜啊,万家灯火的台北,下着雨,您孤独地在您的房间,吃着止痛片给我写信,写那么长的信,我禁不住就又哭了。您是世界上最具真情的人,在您这封绝笔信里,一如您的那些要长存于世的作品一样至情至诚,令我揪心裂肠地感动。您虽然在谈着文学,谈着对我的作品的感觉,可我哪里敢受用了您的赞誉呢,我只能感激着您的理解,只能更以您的理解而来激励我今后的创作。一遍又一遍读着您的来信,在那字里行间,在那字面背后,我是读懂了您的心态,您的人格,您的文学的追求和您的精神的大境界,是的,您是孤独的,一个真正天才的孤独啊!

现在,人们到处都在说着您,书店里您的书被抢购着,热爱着你的读者在以各种方式悼念您、哀思您,为您的死作着种种推测。可我在您的信里,看不到您在入院时有什么自杀的迹象,您说您“这一年来,内心积压着一种苦闷,它不来自我的个人生活,而是因为认识了您的书本”,又说您住院是害了“不大好的病”。但是,您知道自己害了“不大好的病”,又能去医院动手术,可见您并没有对病产生绝望,倒自信四五个月就能恢复过来,详细地给了我的通信地址和电话号码,且说明五个月后来西安,一切都做了具体的安排,为什么偏偏在入院的当天夜里,就是四日的三点就死了呢?!三毛,我不明白,我到底是不明白啊!您的死,您是不情愿的,那么,是什么原因而死的呀,是如同写信时一样的疼痛在折磨您吗?是一时的感情所致吗?如果说这一切仅是一种孤独苦闷的精神基础上的刺激点,如果您的孤独苦闷在某种方面像您说的是“因为认识了您的书本”,三毛,我完全理解作为一个天才的无法摆脱的孤独,可牵涉到我,我又该怎么对您说呢,我的那些书本能使您感动是您对我的偏爱而令我终生难忘,却更使我今生今世要怀上一份对您深深的内疚之痛啊!

这些天来,我一直处于恍惚之中,总觉得常常看到了您,又都形象模糊不清,走到什么地方凡是见到有女性的画片,不管是什么脸型的,似乎总觉得某一处像您,呆呆看一会儿,眼前就全是您的影子。昨日晚上,却偏偏没有做到什么离奇的梦,对您的来信没有丝毫预感,但您却来信了,信来了,您来了,您到西安来了!现在,我的笔无法把我的心情写出,我把笔放下来,又关了门,不让任何人进来,让我静静地坐一坐,不,屋里不是我独坐,对着的是您和我了,虽然您在冥中,虽然一切无声,但我们在谈着话,我们在交流着文学,交流着灵魂。这一切多好啊,那么,三毛,就让我们在往后的长长久久的岁月里一直这么交流吧。三毛!

1991年1月15日